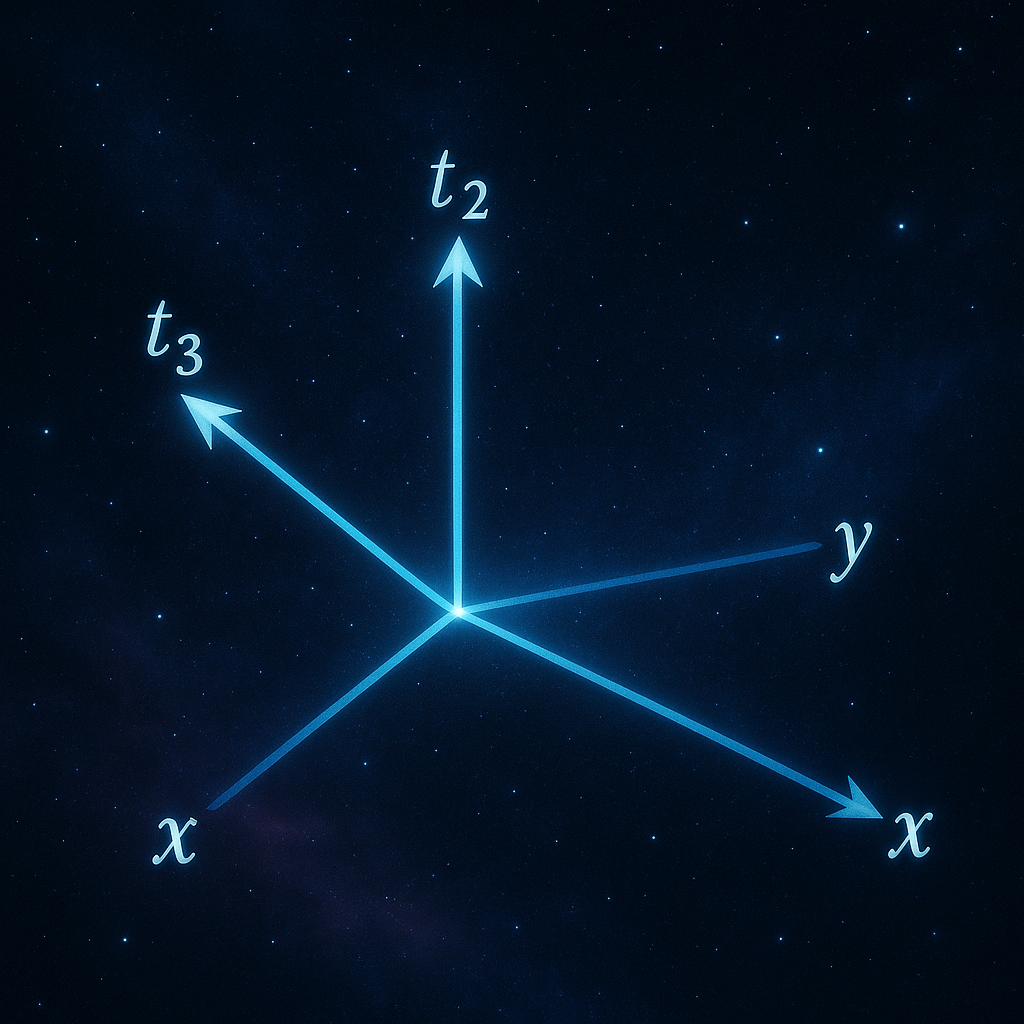

Was ist wenn es mehere Dimensionen der Zeit gibt. Also so wie es xyz koordinatensystem gibt, dass es ein t1 t2 t3 koordinatensytem gibt?

Die Idee, dass es mehrere Dimensionen der Zeit geben könnte – also ein t1-t2-t3-Koordinatensystem analog zu x-y-z – ist faszinierend, aber sie wirft sofort einige tiefgehende physikalische und philosophische Fragen auf. Ich erkläre dir verständlich, was das bedeuten würde.

🧠 1. Was bedeutet eine Zeitdimension überhaupt?

Eine einzelne Zeitdimension (t) legt die Reihenfolge von Ereignissen fest:

Vergangenheit → Gegenwart → Zukunft.

Sie erlaubt auch Konzepte wie Kausalität: Ursache → Wirkung.

Wenn du mehrere Zeitdimensionen hättest, wäre diese einfache Ordnung nicht mehr eindeutig.

🔮 2. Was wäre anders, wenn es t1, t2, t3 gäbe?

🔸 A) Kausalität würde sehr seltsam werden

Bei einer Zeitdimension können wir klar sagen:

Ereignis A kommt vor Ereignis B.

Mit zwei oder drei Zeitdimensionen müsstest du definieren, was „vorher“ bedeutet.

Ein Ereignis könnte in t1 früher, aber in t2 später liegen → die Kausalstruktur bricht zusammen.

Physikalisch könnte das heißen:

- Ereignisse könnten einander gleichzeitig beeinflussen.

- Ursache und Wirkung wären nicht mehr eindeutig.

Viele Physiker sagen: Das Universum wäre kaum stabil.

🔸 B) Bewegung wäre extrem kompliziert

Ein Objekt hätte nicht nur eine Geschwindigkeit in der Zeit, sondern mehrere:

Welche bestimmt dann das „Altern“ oder die Uhrzeit eines Beobachters?

🔸 C) Relativitätstheorie funktioniert nicht mehr wie bisher

Unsere moderne Physik baut auf einer Raum-Zeit auf: 3 Raumdimensionen + 1 Zeitdimension.

Warum genau eine Zeitdimension?

- Mit mehr Zeitdimensionen würden Minkowski-Räume instabil werden.

- Signaturen der Metrik (−+++) wären nicht mehr eindeutig.

- Viele Lösungen würden physikalisch unsinnige Effekte wie unendlich viele Teilchen erzeugen.

Tatsächlich wurde mathematisch gezeigt:

👉 Theorien mit mehr als einer Zeitdimension führen i. d. R. zu Instabilität, Tachyonen und Verletzung der Energiebedingungen.

🧪 3. Aber: In der theoretischen Physik wird damit gespielt

Einige exotische Modelle untersuchen 2 Zeitdimensionen:

🔹 2-Time Physics (Itzhak Bars)

Versucht, die Welt als Projektion einer höherdimensionalen Raumzeit mit 2 Zeitachsen zu verstehen.

🔹 Stringtheoretische Modelle

Manche mathematische Konstruktionen erlauben zusätzliche „zeitartige“ Dimensionen – diese müssen aber irgendwie „versteckt“ oder nicht-physikalisch sein.

🌀 4. Was wäre intuitiv vorstellbar?

A) Eine Zeitdimension als „innere Zeit“

Man könnte sich vorstellen:

- t1: die gewohnte Zeit (Bewegung, Alterung)

- t2: eine „Phase“ oder zyklische Zeit

- t3: eine Quantendynamikzeit

Das wäre aber rein spekulativ.

B) Zeit als Vektor statt als Skalar

Statt „Zeitpunkt“ = 1 Wert

wäre „Zeitpunkt“ = (t1, t2, t3)

Vergleiche:

Eine Uhr müsste 3 Zeiger haben, aber nicht wie Stunden/Minuten/Sekunden, sondern drei unabhängige Zeitskalen, die alle gleichzeitig „laufen“.

🧩 5. Fazit

Die Vorstellung eines t1-t2-t3-Systems ist theoretisch möglich, aber:

- Die Physik wird extrem instabil.

- Kausalität wird undefiniert.

- Die bekannten Naturgesetze funktionieren nicht mehr.

Darum erwarten viele Physiker, dass das Universum genau eine physikalische Zeitdimension hat.