Kann man Kälte als Energiequelle nutzen?

Ja, man kann Kälte – oder genauer gesagt, Temperaturunterschiede – als Energiequelle nutzen. Es geht dabei nicht darum, absolute Kälte in Energie umzuwandeln, sondern die Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Temperaturen zu nutzen. Das ist ein grundlegendes Prinzip der Thermodynamik.

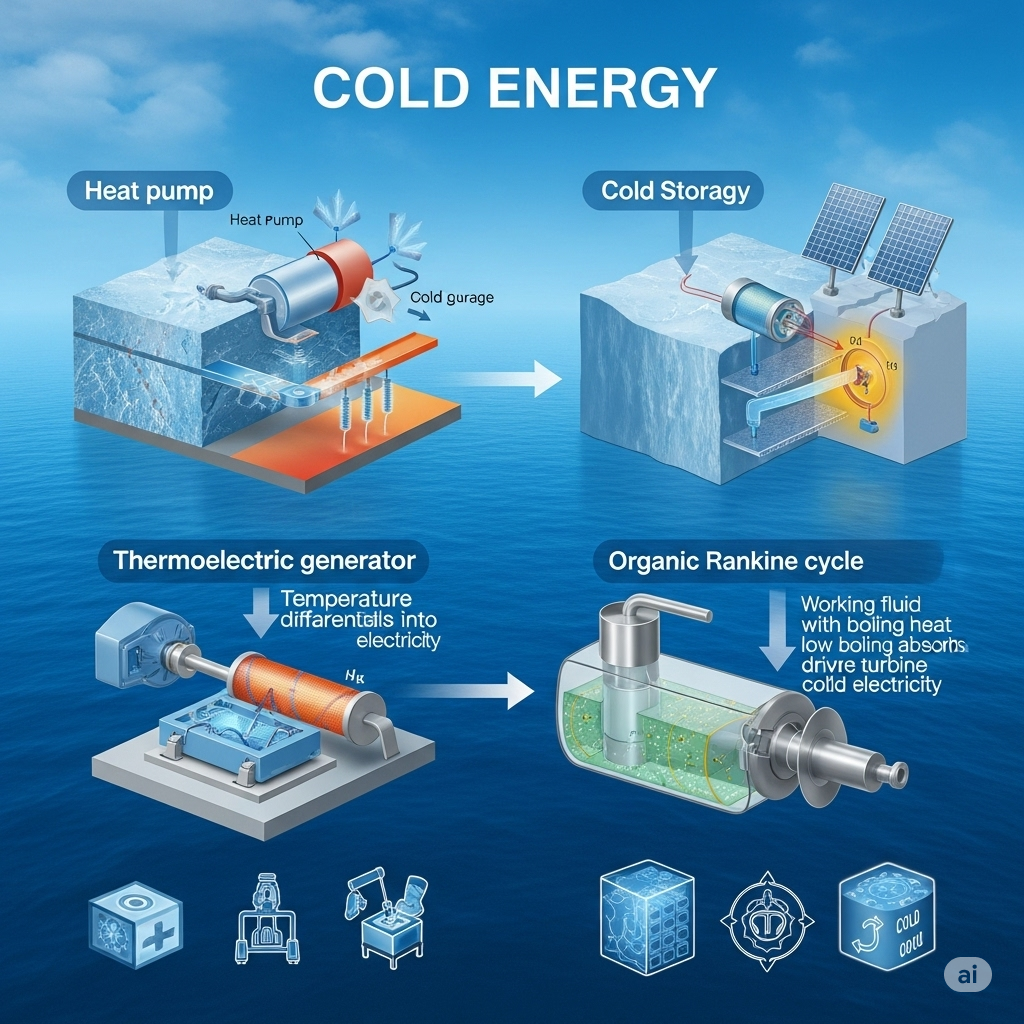

Hier sind die wichtigsten Wege, wie Temperaturunterschiede (und somit auch „Kälte“ im Verhältnis zu einer wärmeren Umgebung) energetisch genutzt werden können:

- Wärmepumpen: Dies ist die gebräuchlichste Anwendung. Eine Wärmepumpe entzieht einer kühleren Umgebung (z.B. der Außenluft, dem Erdreich, dem Grundwasser oder auch Abwärme) Wärmeenergie und hebt diese auf ein höheres Temperaturniveau, um damit ein Gebäude zu heizen oder Warmwasser zu bereiten. Sie nutzen dabei das physikalische Prinzip, dass Wärme von einem kälteren zu einem wärmeren Ort transportiert werden kann, allerdings nur unter Einsatz von externer Energie (meist elektrischer Strom). Der Clou ist, dass die gewonnene Wärmemenge um ein Vielfaches höher sein kann als die eingesetzte elektrische Energie. Man spricht hier oft davon, dass man aus 1 kWh Strom 3-5 kWh Wärme „gewinnt“.

- „Kalte Nahwärme“ / Anergienetze: Hierbei werden sehr niedrige Temperaturniveaus (z.B. aus dem Erdreich, Abwasser oder Flüssen) über ein Leitungsnetz verteilt und dezentral in den Gebäuden mittels Wärmepumpen auf das benötigte Heizniveau angehoben. Im Sommer kann das gleiche System oft zur Kühlung genutzt werden, indem die Wärme aus den Gebäuden in das Netz zurückgeführt wird.

- Thermoelektrische Generatoren (TEGs): Diese nutzen den sogenannten Seebeck-Effekt, bei dem eine Temperaturdifferenz an den Enden eines Halbleitermaterials direkt in elektrische Spannung umgewandelt wird. TEGs können Abwärme (egal ob von Industrieprozessen, Motoren oder sogar der menschlichen Körperwärme) in Strom umwandeln. Auch hier ist die Temperatur differenz entscheidend: Eine Seite muss warm, die andere kalt sein. Der Wirkungsgrad ist bei aktuellen TEGs noch relativ gering, aber die Forschung macht Fortschritte.

- Organischer Rankine-Kreislauf (ORC): Ähnlich wie Dampfturbinen nutzen ORC-Anlagen Temperaturdifferenzen, um Strom zu erzeugen. Anstelle von Wasser verwenden sie jedoch organische Arbeitsmittel mit niedrigerem Siedepunkt, wodurch sie auch bei geringeren Temperaturen (z.B. von Abwärme oder Geothermie) effizient arbeiten können.

- Kältespeicherung: Obwohl es sich hier nicht direkt um eine „Energiequelle“ handelt, ist die Kältespeicherung (z.B. in Eisspeichern) eine effektive Methode, um Energie zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Überschüssige Kälteenergie, die z.B. in den kühlen Nachtstunden oder durch bestimmte Prozesse anfällt, kann gespeichert und dann zur Spitzenlastzeiten für Kühlzwecke eingesetzt werden, was den Bedarf an teurem Spitzenstrom reduziert.

Fazit:

Es geht weniger darum, „Kälte“ direkt zu verstromen oder zu heizen, sondern immer um das Nutzbarmachen eines Temperaturgefälles. Je größer dieser Temperaturunterschied ist, desto effizienter kann man daraus Energie gewinnen oder umwandeln. Die „kalte“ Seite dient dabei als Senke für die Wärmeenergie oder als Ausgangspunkt, um Wärme aus ihr zu entziehen.

Schreibe einen Kommentar